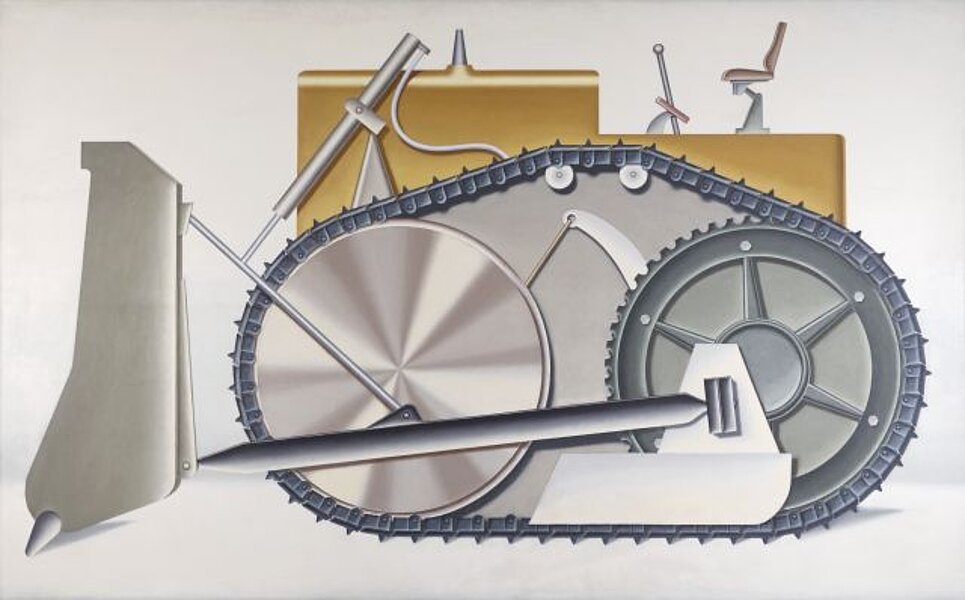

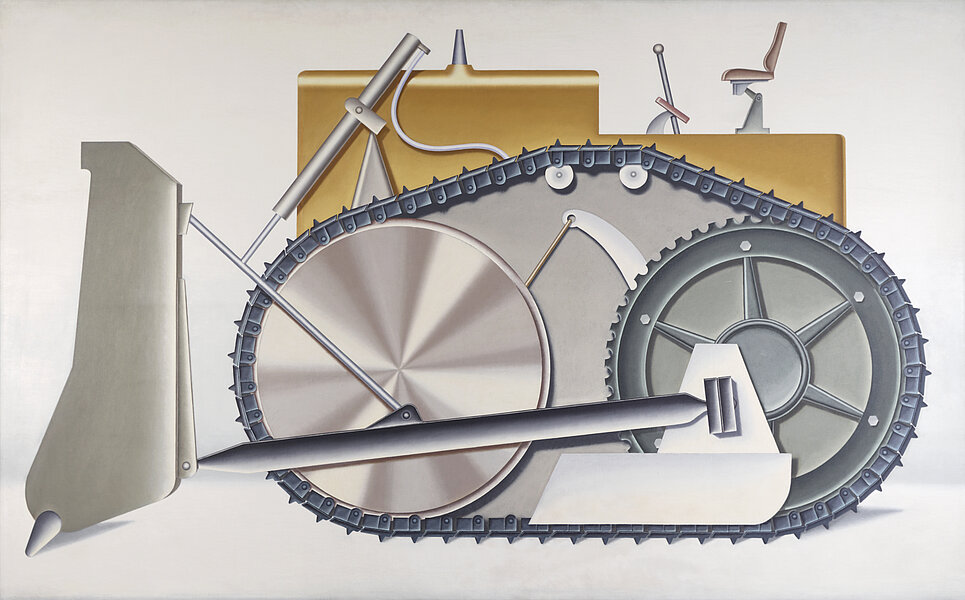

Klapheck, Konrad

Triumph der Zerstörung

1970

| Objektbeschreibung | Öl auf Leinwand |

|---|---|

| Objektkategorie | Gemälde |

| Material |

Malschicht:

Ölfarbe

Träger:

Leinwand

|

| Technik |

Objekt:

Ölmalerei

|

| Maße |

Gewicht:

Gewicht: 68 kg

Objekt:

Höhe: 262 cm,

Breite: 422 cm

|

| Erwerbungsjahr | 1981 |

| Inventarnummer | ÖL-Stg 97/0 |

| Creditline | mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Leihgabe der Österreichischen Ludwig-Stiftung |

| Rechteverweis | Bildrecht, Wien |

| Weitere Informationen zur Person | Klapheck, Konrad [GND] |

| Literatur |

Hyper Real I Love Pop. Europa-Usa anni '60. Mitologie del quotidiano |

„Warum ich diese Bilder male?“ fragte der deutsche Maler Konrad Klapheck und zog ein biographisches Resümee: „Mit Hilfe meiner Maschinenbilder konnte ich, ohne zu suchen, die Vergangenheit wieder finden und die Lebensprobleme der Gegenwart bewältigen. Unter jedem gelungenen Bild lag ein anderes, nur zu ahnendes Bild, das dem Geschehen an der Oberfläche seine Bedeutung gab.“ Bereits 1955 malte der damals 20jährige Student der Düsseldorfer Kunstakademie, sein erstes hyperrealistisches Schreibmaschinenbild. Er verstand es als ein Protest gegen die damals in der Kunstszene vorherrschende subjektive und gestische Malerei und sollte, so Klapheck, „dem Verschwommenen etwas Hartes, Präzises entgegenstellen.“ Mit diesem ersten Maschinen-Porträt schuf sich der Maler ein Sujet, das für sein ganzes Schaffen prägend wurde. In Folge entwickelte Klapheck ein ganzes System aus technischen Geräten: Nähmaschinen, Feuerlöscher, Dampfbügeleisen oder Rasierapparate werden zu seinen Protagonisten, die er in einzelne Familien klassifiziert. Alle sind versehen mit anspielungsreichen Titeln, in denen bestimmte psychologische Verhaltensweisen –Ängste, Begierden, Gefahren und Schwächen- zum Ausdruck kommen und in denen er aktuelle Befindlichkeiten, aber auch Erinnerungen reflektiert. „Triumph der Zerstörung“ zeigt eine Riesen-Schubraupe aus der Familie der Fahrzeuge und Baumaschinen, die für Bewegung und Veränderung, aber auch wie in unserem Fall für Zerstörung stehen. Klaphecks perfekte Malweise verleiht seinen Maschinen eine vornehme und rätselhafte Distanz, wobei deren Fetischcharakter eine Beziehung zur Neuen Sachlichkeit wie zum Magischen Realismus aufweist.

© mumok – museum moderner kunst stiftung ludwig wien